Zahlen – Daten – Fakten #2

(Eineltern-) Familien in der Schweiz (Datenbasis 2017)

Der Familienbericht 2017 des Bundesrats wurde zur Erfüllung zweier Postulate aus den Jahren 2001 und 2012 erstellt. Der Schwerpunkt auf Bundesebene liegt vor allem auf den Massnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hierbei konzentriert man sich vor allem auf drei Massnahmen:

- Einführung von zwei Förderinstrumenten, um die Kinderbetreuungskosten zu senken, Abstimmung des Betreuungsangebots an die Bedürfnisse der Eltern

- Abschaffung der Heiratsstrafe bei der direkten Bundessteuer

- Erhöhung des Abzugs für Kinderbertreuungskosten bei der Bundessteuer sowie bei der kantonalen Steuer

Des Weiteren wurden vom Bund im Rahmen der sich laufend wandelnden Familienformen das Familien- und Erbrecht angepasst.

Neue Lebensformen:

- Hälfte der Bevölkerung lebt in Haushalten mit mindestens einem Elternteil und einem Kind unter 25 Jahren

- Einer von sieben Haushalten ist ein Einelternhaushalt

- In Einelternhaushalten leben weniger Kinder als in Paarhaushalten

Erwerbstätigkeit:

- Von den 25- bis 54-jährigen Personen sind nahezu alle Männer erwerbstätig, hauptsächlich im Vollzeitpensum

- Bei den Frauen sind 86 % erwerbstätig, davon jedoch 60 % in Teilzeit

Betreuung:

- Sechs von zehn Haushalte mit Kindern unter 13 Jahren nehmen familien- oder schulergänzende Betreuung in Anspruch

- Alleinlebende Mütter mit Kindern nutzen die familienergänzende, insbesondere die institutionelle Betreuung, etwas häufiger als Paare

- Unterscheidung zwischen Stadt (externe Betreuung, institutionell) und Land (nicht-institutioneller Rahmen)

Care-Arbeit:

- Informelle und unentgeltlich erbrachte Unterstützungsleistungen sind eine wichtige Dimension in der Beziehung zwischen Kindern und Eltern, aber auch weiterer nahestehender Personen

- Das Alter hat enormen Einfluss auf die Arbeiten, die im Care-Bereich ausgeübt werden, was sich zum Teil mit dem Lebensverlauf erklären lässt

- Care-Arbeit als zusätzliche Belastung, vor allem in der Altersgruppe der 45- bis 54- jährigen, hinzu kommt häufig die Beanspruchung durch mehrfache Care-Arbeiten, z. Bsp. Pflege der eigenen Eltern und Betreuung der Enkelkinder

Aktuelle Entwicklungen:

- Vielfalt der Lebensformen hat zugenommen, traditionelle Rollenmodelle teilweise aufgeweicht

- Erwerbsbeteiligung von Müttern angestiegen, jedoch häufig in Teilzeit

- Nur 9,9 % der unter 18-Jährigen leben in einem Einelternhaushalt; Bevölkerung relativ offen gegenüber Scheidungen von Paaren mit Kindern: Fast sechs von zehn Personen (57 %) sind der Ansicht, ein Ehepaar solle sich scheiden lassen, wenn es in der Partnerschaft unglücklich sei.

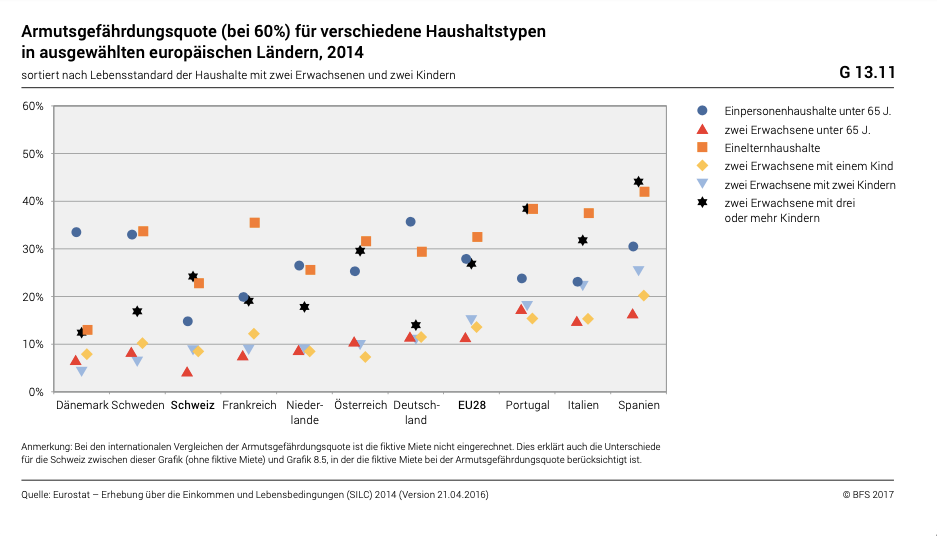

- Europäischer Vergleich: In den meisten Ländern nimmt der Lebensstandard mit steigender Anzahl Kinder im Haushalt ab, insbesondere ab dem dritten Kind ist der Rückgang markant. Einelternhaushalte weisen in der überwiegenden Mehrheit der Länder den tiefsten Lebensstandard auf.

- Am stärksten armutsgefährdet sind in der Schweiz Einelternhaushalte und Haushalte mit zwei Erwachsenen und drei oder mehr Kindern. Diese Haushalte sind fünfmal stärker armutsgefährdet als Haushalte mit zwei Erwachsenen ohne Kinder. Mit einer Armutsgefährdungsquote von 23 % bei den Einpersonenhaushalten liegt die Schweiz im europäischen Vergleich auf Platz 5.

Abb. 1 Seite 104, Familien in der Schweiz (2017)

Den vollständigen Familienbericht 2017 finden Sie hier.

Weitere Beiträge

STARK · SELBSTBEWUSST · alleinerziehen

28. September 2025

Zum 7. Internationalen Tag der Alleinerziehenden Am 28. September vor sieben Jahren hat eine alleinerziehende Mutter den Internationalen Tag der Alleinerziehenden ins Leben gerufen. Ein…

Familienzeit – weil Care-Arbeit alle betrifft

25. Mai 2025

Am 2. April wurde die Familienzeit-Initiative lanciert – getragen von einer breiten Allianz. Ihr Ziel: Eltern sollen sich bezahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte Care-Arbeit gerechter teilen können. Denn das braucht neue Strukturen – und zwar von Anfang an, also schon bei der Geburt eines Kindes.

Wie alles begann: Meine eigene Entfremdungsgeschichte

24. März 2024

In unserem Jubiläumsjahr 2024 starten wir die neue Blogserie «Erfahrungen von Eineltern», in welcher wir persönliche Erfahrungen, Forderungen und Tipps von Eineltern mit euch…